Gotiliubom: Das Dorf und seine Geschichte

Gewinnen Sie vorerst eine Übersicht über das Dorf und seine Geschichte, auf diese drei Arten:

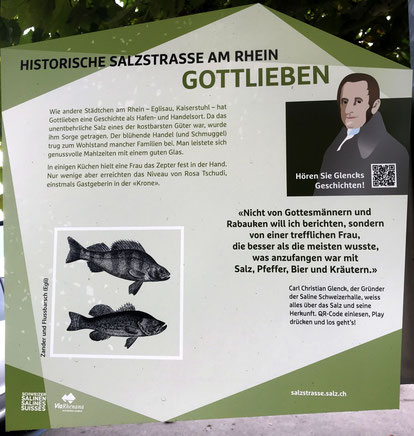

Kleine Infotafeln bei "historischen" Postenstandorten

Bei verschiedenen Postenstandorten mit geschichtlichem Hintergrund werden Sie zusätzlich zur Postenflagge diese kleinen Infotafeln vorfinden:

Nun aber im Detail:

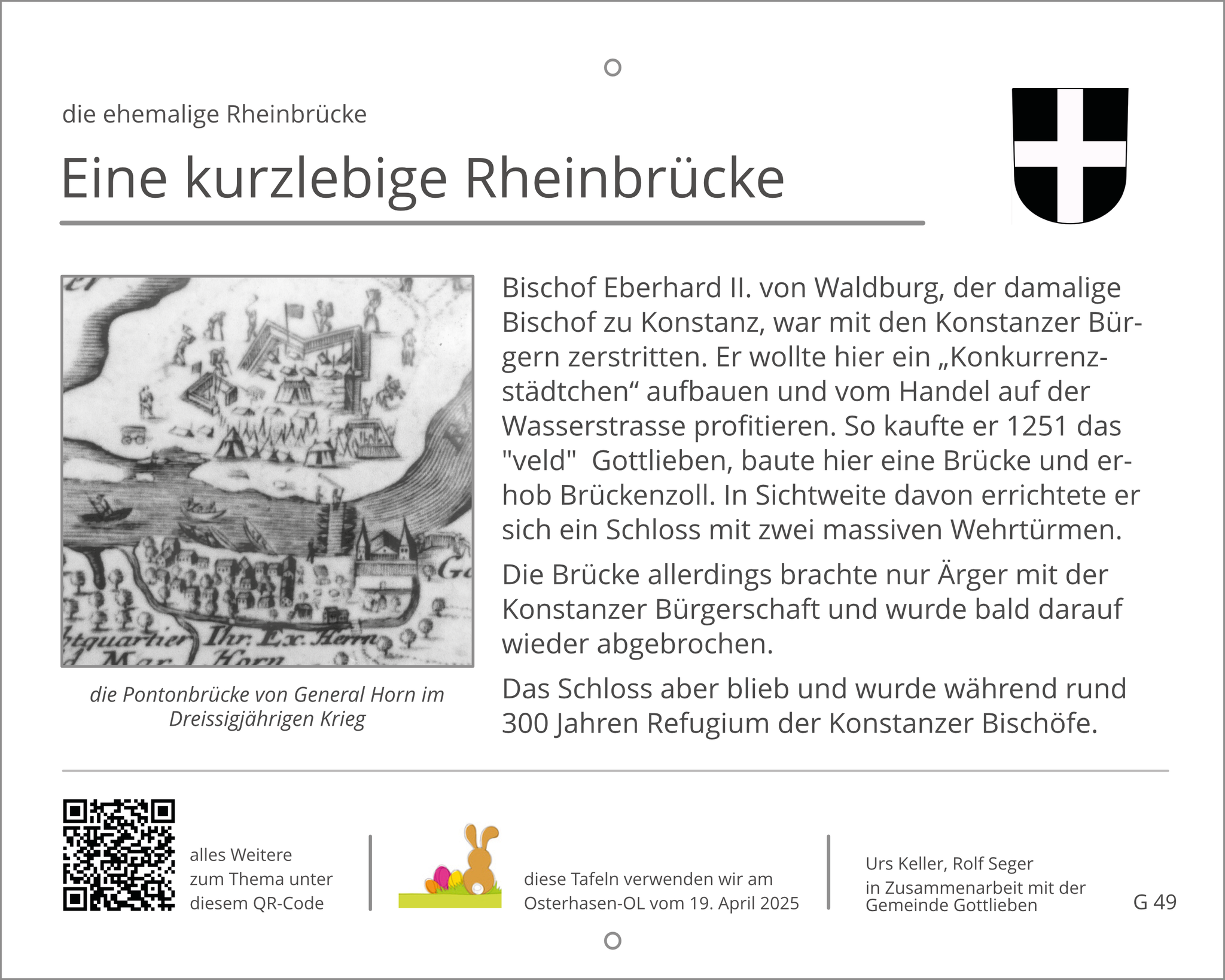

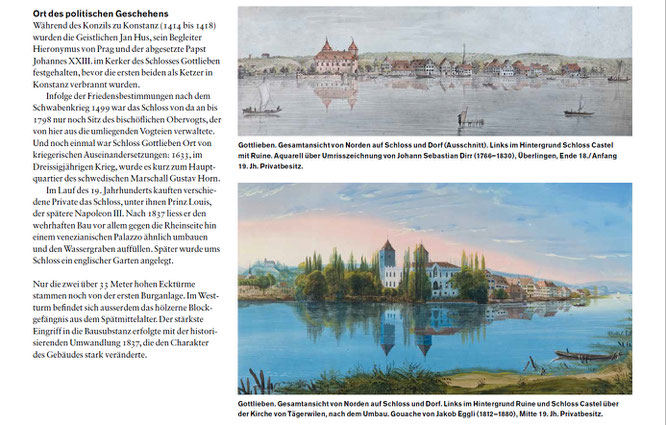

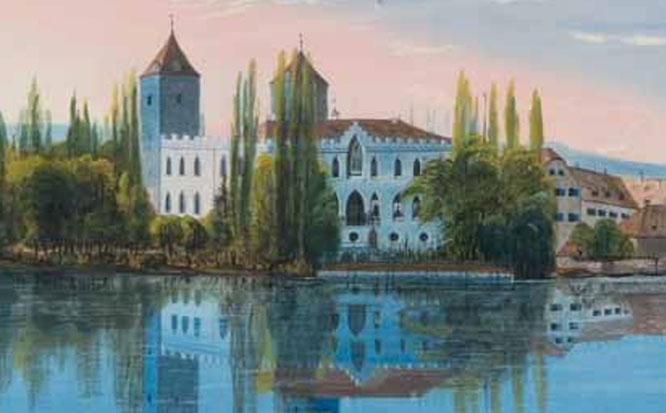

Das Schloss: Von einer wehrhaften Trutz- und Fluchtburg...

... zu einem "venezianischen Palazzo"

1836 kaufte Jérôme Bonaparte, der Bruder von Napoleon, das Schloss Gottlieben - er hoffte auf eine Vermählung seiner Tochter Mathilde mit ihrem Cousin Louis Napoleon vom Arenenberg.

In Tat und Wahrheit kümmerte sich dann aber Königin Hortense finanziell und architektonisch um das Schloss und liess es aufwendig restaurieren; nach ihrem Tod 1837 vollendete Louis, der gleich im Schloss Wohnung nahm, die Umbauarbeiten.

Nach seinem misslungenen Putschversuch 1838 in Strassburg wollten aber weder Jérôme noch Mathilde je wieder etwas von ihm wissen...

Studieren Sie hier noch genauer, welche Rolle die napoleonische Familie bei der Renovation des Schlosses spielte:

Sie wissen ja, dass ich die Posten gerne an besondere geschichtliche oder kulturelle Standorte stelle, die in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so bekannt sind. In diesem Jahr hatte ich sehr gehofft, dass wir Zugang zum Schloss Gottlieben erhalten, das die letzten 60 Jahre lang im Besitz der Opernsängerin Lisa della Casa und ihrer Tochter hermetisch vor der Öffentlichkeit abgeschottet wurde.

Leider wird das Schloss nun unter den neuen Besitzern aufwendig renoviert, so dass wir diese Grossbaustelle nicht betreten dürfen... Schade.

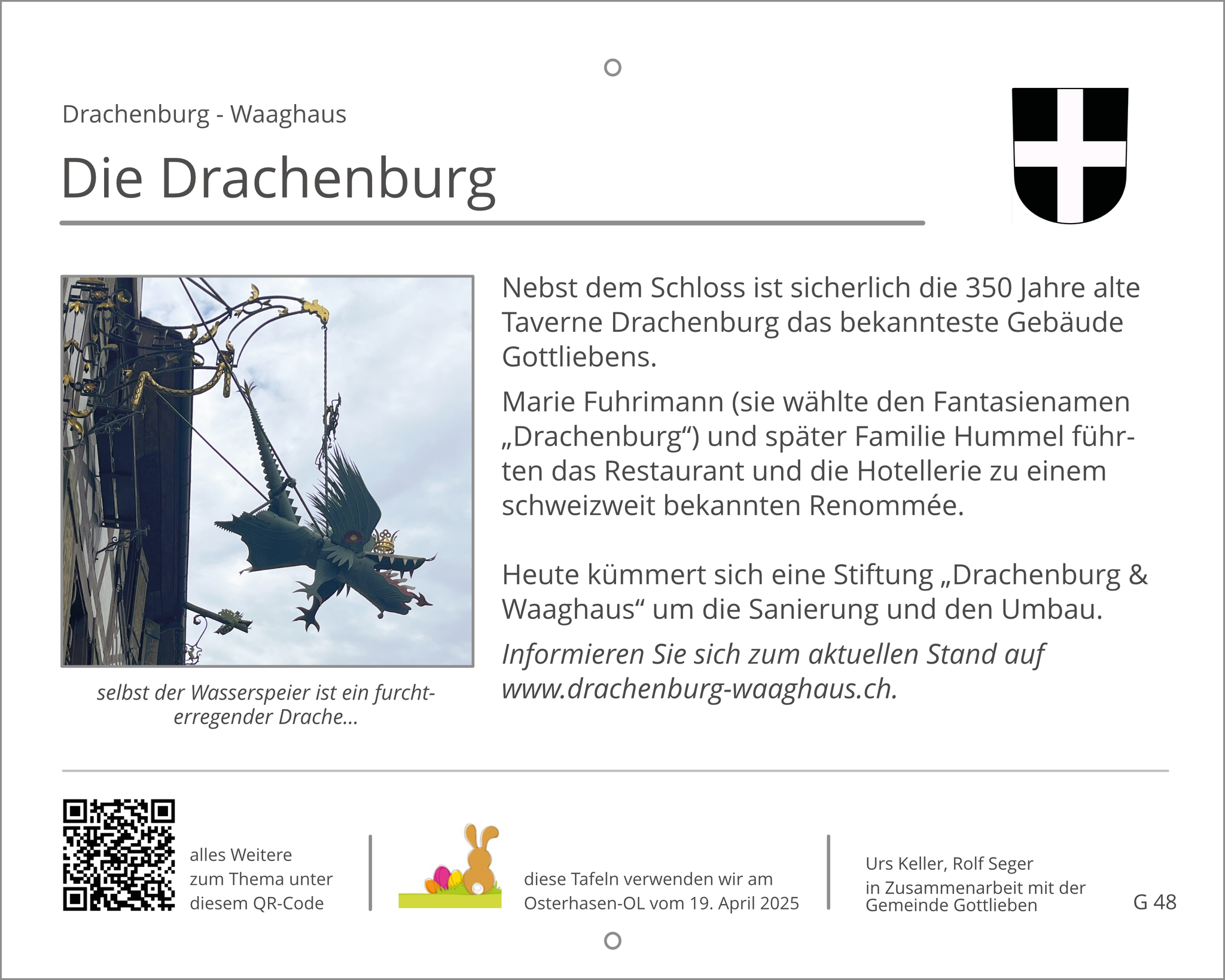

Den Westturm mit dem berühmten Kastengefängnis sehen wir aber vom Dorfplatz aus:

Berühmte Gefangene im Westturm

Das Konzil von Konstanz 1414 - 18 wurde einberufen, um das Schisma (die Unmöglichkeit von drei gleichzeitig regierenden Päpsten) zu beenden und sich mit den Gedanken der Vorreformation auseinanderzusetzen.

Diese Auseinandersetzung erfolgte allerdings aus katholischer Sicht nicht sehr selbstkritisch, vielmehr wurden die beiden böhmischen Reformatoren Jan Hus und später Hieronymus von Prag, da sie ihrer unbequemen Ansichten nicht abschworen, im Turmgefängnis von Gottlieben eingesperrt und vor den Toren von Konstanz verbrannt.

Besuchen Sie doch einmal diesen "Hussenstein" an der Hinrichtungsstätte!

An den Füssen, nachts auch noch an den Händen, gefesselt, harrten die beiden also wochenlang in Dunkelheit und Kälte im abgebildeten Kastengefängnis ganz oben im Westturm ihres Todes in den Flammen.

Einer der drei noch regierenden Päpste, Johannes XXIII., gebärdete sich als einer der ärgsten Verfolger und kam dann während des Konzils selbst unter Beschuss. Er musste nachts als Knappe verkleidet aus Konstanz fliehen (und soll dann von Pfarrer Loffar in Ermatingen mit gebratenen Groppen gestärkt worden sein und zum Dank die Groppenfasnacht gestiftet haben), wurde aber bald darauf gefasst und auch im Schloss Gottlieben festgehalten - wahrscheinlich noch 2 Tage zeitgleich mit Jan Hus, allerdings unten im bequemen Salon und nicht oben im kalten Gefängnis...

Der Schlosspark

Wenn auch der Zugang zum Schloss wegen der Renovationsarbeiten leider nicht möglich ist, so dürfen wir Ihnen dafür den eigentlichen Schlosspark zeigen - wir danken dem Besitzer Herrn Jan Ellenbroek ganz herzlich für das ungewöhnliche Wohlwollen und Verständnis!

Louis Napoleon hatte noch 1837, als er im Schloss Gottlieben wohnte (von dort aus seinen misslungenen Putschversuch in Strassburg plante) die Neugestaltung dieses Schlossparks entworfen - dazu kam es ja aber nicht mehr.

Das Haus zur Brugg

Ich habe es eingangs erwähnt: Gottlieben ist zusammen mit Rivaz VD flächenmässig die kleinste Gemeinde der Schweiz. Die lieben Tägerwiler Nachbarn waren schon vor 600 Jahren darauf bedacht, Gottlieben klein zu halten, und hielten in ihrer Offnung fest, dass die Gottlieber Hoheitsansprüche nicht weiter gelten sollen als "ein Hahn mit ausgestochenen Augen von der Brücke aus sehen könne".

Gemeint ist die Brücke vor diesem Haus, und noch heute bildet sie die Grenze zu Tägerwilen. Der Schlosspark oder Häuserzeile südlich der Ländlestrasse zum Beispiel gehören zu Tägerwilen.

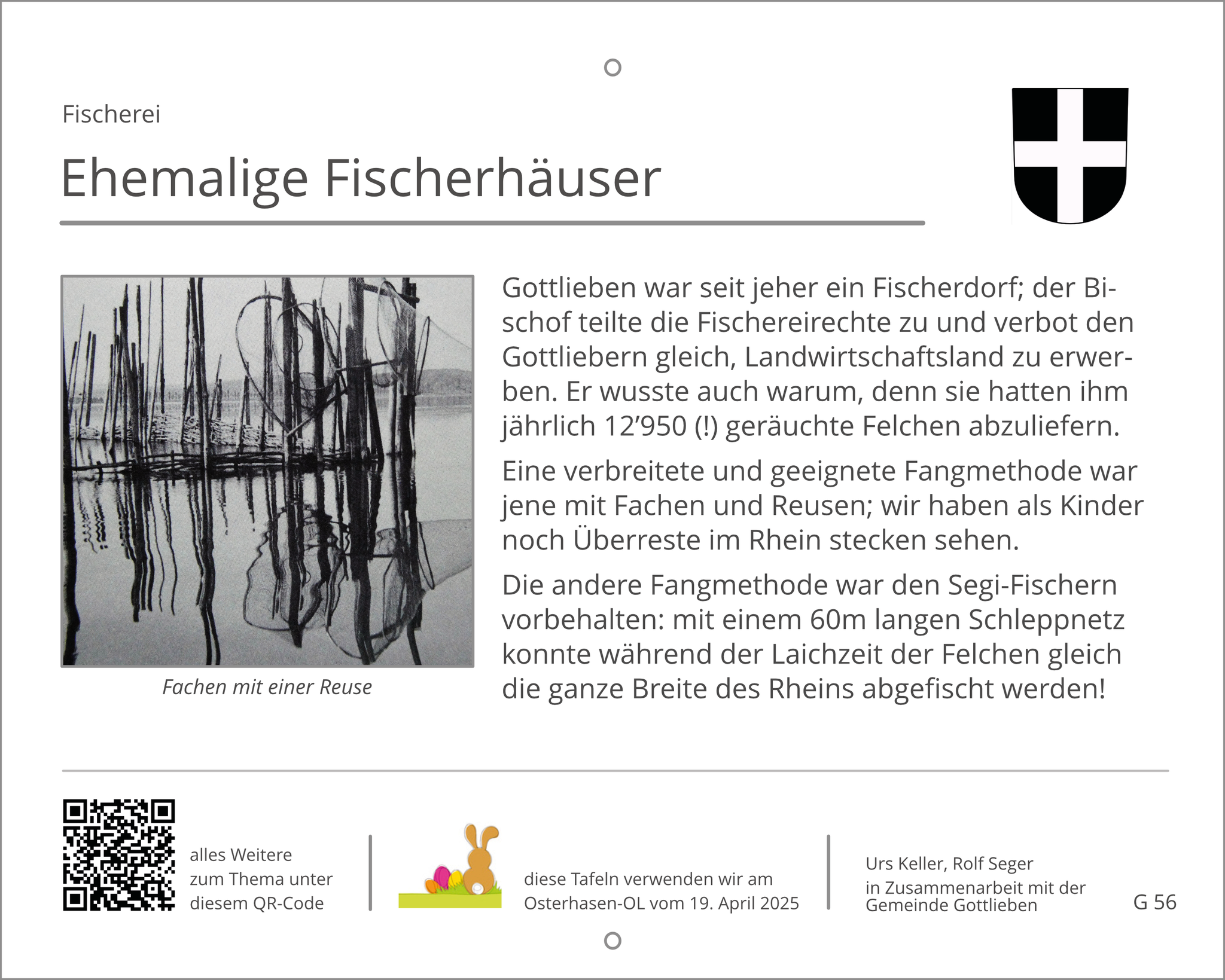

Fischerei

Gottlieben war seit jeher ein Fischerdorf; der Bischof teilte die Fischereirechte zu und verbot den Gottliebern gleich, Landwirtschaftsland zu erwerben, um sie an ihre Netze und Reusen zu binden. Er wusste auch warum, denn sie hatten ihm jährlich 13'000 (!) geräuchte Felchen abzuliefern.

Eine verbreitete und geeignete Fangmethode war jene mit Fachen und Reusen im Seerhein.

Hochwasser

- Etwa alle 10 - 20 Jahre müssen die Einwohner mit einem Hochwasser rechnen. Das wussten schon die Bischöfe von Konstanz und richteten während ihrer Herrschaftszeit einen Hochwasserweg ein, der parallel zur heutigen Seepromenade hinter der ersten Häuserzeile verläuft.

- Der Hochwasserstein an der Seepromenade zeigt den Wasserstand des Jahrhunderthochwassers von 1999 (565 cm nach Pegelmessung Konstanz; zum Vergleich: 2024 erreichte er "nur" 509 cm).

- 1817, beim höchsten bekannten Hochwasser, stand das Wasser im Tägermoos über sechs Fuss tief, also mehr als 1.80m.

Ein wichtiger Handelsplatz - und zeitweise ein veritables Schmugglernest

Zur Zeit, als die Waren hauptsächlich auf dem Wasserweg transportiert wurden, war Gottlieben ein bedeutender und wichtiger Handels- und Umschlagplatz am Seerhein. Das wichtigste Handelsgut war dabei das Salz.

Im unteren Stocke der auffallend hohen und stattlichen Häuser wurden die verschiedenen Handelswaren gelagert.

Esther Bächer schreibt: "Im 18. Jhdt. blühte der Handel: Die Wasserroute, die den Norden mit dem Süden verband, führte hier durch. Die Gottlieber Kaufleute wurden vor allem mit dem Salzhandel reich und einen "Salzstadel", wo die Schiffsladungen gelöscht und für den Weitertransport ins Landesinnere bereitgestellt werden konnten.

Aus einer Liste der verbotenen Handelswaren aus der Zeit der Kontinentalsperre Napoleons gegen die Engländer geht hervor, was hier alles gehandelt worden war bzw. nicht mehr gehandelt werden durfte: Kaffee, Tee, Gewürze, Tabak, Perlmutter, Baumwolle und exotische Hölzer."

Das Waaghaus

Das heutige Waaghaus bekam seinen Namen natürlich von der gewaltigen Waage, mit der damals gewogen wurde.

Vor diesem Waaghaus stand früher ein "Salzstadel", eine Lagerscheune nur für Salz.

In der handelspolitisch und wirtschaftlich schwierigen Zeit der französischen Besetzung entwickelte sich Gottlieben zu einem veritablen Schmugglernest. Ein gängige Methode war zum Beispiel, Salz schwarz einzufärben.

Das Wahrzeichen Gottliebens: die Drachenburg

- Kernbau aus dem 17. Jahrhundert

- Neubau 1715; Anbau an das nördliche Steinhaus (heutiges Restaurant "Porto Sofie")

- noch vor 1900 Ausbau zur "Altentümerhandlung" und historischer Taverne durch Marie Fuhrimann

- Anbau des Erkers und Wasserspeiers; Namensgebung

- renommierte Hotellerie durch Familie Hummel

- 2020 Übernahme durch die Stiftung "Drachenburg und Waaghaus AG" und beginnende Renovation

Klein, aber bedeutsam: zum Bezirkshauptort erkoren

1678 verlieh der eidgenössische Landvogt Gottlieben das Marktrecht, und so entwickelte sich das Dorf zu einem bedeutenden Warenumschlag- und Stapelplatz).

Der Einmarsch der Franzosen 1798 beendete die bischöfliche Herrschaft von Gottlieben, doch die neue Verfassung erhob die kleine, aber bedeutsame Ortschaft zum Hauptort eines der acht thurgauischen Distrikte.

Als sich der Warenverkehr im 19. Jahrhundert zunehmend vom Wasser auf die Schiene verlagerte (die aber bekanntlich durch Tägerwilen führt), begann der wirtschaftliche Niedergang, dem auch bald der politische folgte: 1874 verlor Gottlieben seine Stellung als Bezirkshauptort ans aufstrebende Kreuzlingen.

Nicht jeder Architekt versteht etwas von Statik

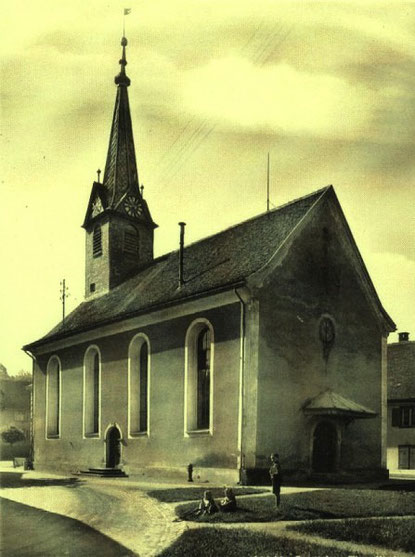

Die Einwohner von "Gottlieben", die eben "Gott lieben", bauten Gott denn auch eine schöne Kirche:

"Nachdem die Gemeinde durch den regen Handel zu Reichtum gekommen war, entschloss sie sich 1734 eine eigene Pfarrpfründe zu gründen und eine Kirche zu errichten. Das umgehend ausgeführte ehrgeizige Bauprojekt eines österreichischen Baumeisters wies aber Konstruktionsmängel auf: Die Seitenwände hielten dem Druck des nicht abgestützten Turmes, der mitten auf das Dach gesetzt worden war, nicht stand. 1812 musste die Kirche weitgehend ab- und neu aufgebaut werden.

Für Gottlieben wegweisend wurde die Inschrift der dritten Glocke des ersten Baus: Concordia res parvae crescunt: Durch Eintracht wird das Kleine gross."

Esther Bächer

Das Bodman-Haus / das Literaturhaus Thurgau

"Es ist eintönig, oft langweilig, ... aber es ist eine wunderbare Gegend. Ich geniesse die grossen Horizonte. Das Rauschen der Ebene kann ich nimmer entbehren."

Mit dieser Begründung hatte sich der Schriftsteller Emanuel von Brodman in Gottlieben niedergelassen

Heute führt die Bodmann Stiftung Gottlieben sein Erbe weiter und hat in seinem ehemaligen Wohnhaus das vielbeachtete Literaturhaus Thurgau eingerichtet.

Die Lohstampfi

Die gerbstoffhaltige Rinde der Eiche wurde hier in der "Lohstampfi" zerkleinert und in Wasser eingelegt, um die Gerbstoffsäure herauszulösen.

Der Gerber musste dann die Tierhäute 2-3 Jahre lang in solche "Lohe" einlegen; dies in verschiedenen Gruben mit ansteigender Gerbstoffsäure-Konzentration, die übrigens unsäglich gestunken haben müssen.

Während eine Weissgerberei Schafs- und Ziegenhäute zu weichem Leder verarbeitete, zum Beispiel für Schuhe, produzierte eine Rotgerberei aus Rindhäuten starres und festes Leder, zum Beispiel für Sättel, Stiefel oder Schuhsolen.

In Gottlieben gab es früher zwei Gerbereien. Heute erinnert noch das Haus «Zur Gerbe» am Seeweg 6 an dieses alte Handwerk. In diesem Haus wurden übrigens ab 1931 die ersten "Gottlieber Hüppen" gebacken.

Die beiden Werften Krüger und KIBAG Marina (ehemals Brunnert-Grimm)

Gottlieben beherbergt zwei grosse Schiffsbaubetriebe:

Als 1932 der Bootsbauer Hermann Grimm starb, übernahm seine Witwe das Ruder. Sie konnte zwar auf die kompetente Hilfe ihres Vorarbeiters Wilhelm Krüger zählen - sein Herz aber verschenkte sie an den Konstrukteur Erich Brunnert aus Berlin.

Trotzig und zielstrebig zugleich gründete Krüger eine zweite Werft gleich nebenan, die bis heute in dritter Generation in Familienbesitz geblieben ist.

Einige Impressionen

An solchen Standorten werden Posten stehen:

Das Beste zum Schluss, nicht nur für Gourmands und Schleckmäuler, sondern auch für OL-Läufer und Läuferinnen: Gottlieber Hüppen!

Schon Königin Hortense scheint "gaufrettes" aus Gottlieber Produktion geschätzt zu haben!

Das Waffeleisen von Elisabeth Wegeli aus dem Jahre 1928 bildete den Anfang der Gottlieber Hüppenbäckerei, Zehn Jahre später begann man in einer kleinen Manufaktur die bis anhin leeren Hüppenrollen mit einer Praliné-Masse zu füllen; diese "Gottlieber Hüppen" wurden zu einem renommierten Erfolgsprodukt, bis heute!

Das Familienunternehmen Wegeli - Brauchli baute die Manufaktur in verschiedenen Etappen bis zu den heutigen Produktionsanlagen aus. Heute sind die Gottlieber Spezialitäten eine Aktiengesellschaft.

2005 wurde das Seecafé mit Manufakturladen eröffnet - ein Geheimtipp, nicht nur für sonnige Wochenenden!

Schauen Sie noch dieses originelle Webevideo!